« La Lanterne »

Le bar roux est une espèce à part dans l’univers des débits de boisson. Il

ne se caractérise ni par sa clientèle (réelle ou imaginaire), ni par sa

position géographique, ni même par sa longévité. Le bar roux a une couleur

et une ambiance.

Il évoque de vieilles photos de faubourgs sous la pluie, des tournées de

mauvais whisky dans des verres tachés de calcaire, l’odeur de feuilles

mortes molles sur les trottoirs, celles du tabac brun et du café renversé

sur des nappes en papier, il rappelle les chapeaux mous, les manchettes et

la voix rauque d’un chanteur mort.

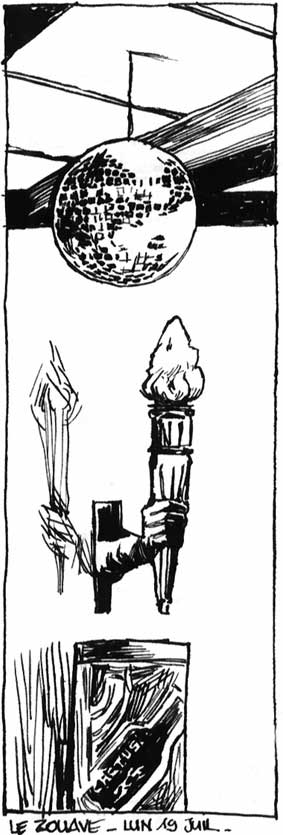

« Au Zouave »

Aller au Zouave c’est entrer chez des gens, le genre ‘fais pas gaffe au

désordre, prends un siège, tu boiras bien quelque chose ?’ Une fois le

client servi, Dédé retourne s’asseoir devant la série de l’après-midi.

Il a pas eu le temps d’amener les magazines à la benne, ni d’étendre les

serviettes de piscine chiffonnées sur la chaise. Faudra aussi qu’il pense à

débarrasser le bric-à-brac entassé derrière, tournesols en papier, balais de

brindilles et souche vernie offerte par un ami artiste…

Si quelqu’un veut d’une borne de poker électronique grillée, qu’il hésite

pas à passer avec la camionnette.

« Le Diable bleu »

Trapèze presque parallélogramme, grand comme une tête d’allumette. Peinture

blanche sur verre fumé brun. Minuscule création humaine, uniquement

remarquable de par sa position dans l’univers :

entre un D et un A majuscules, elle devient, par le truchement de

conventions typographiques, une apostrophe dans l’expression BIERE

D’ALSACE

ces signes ayant été imprimés par procédé mécanique sur un cendrier

publicitaire des brasseries Meteor

objet posé sur la table d’un bistro familial

à proximité des quais de l’Ill

dans la ville de Strasbourg

sise sur la frontière franco-allemande

fuseau horaire Greenwich +1

hémisphère nord de Terra

troisième planète en partant du soleil.

« Le Faubourg de Pierre »

A gauche, une famille de très beaux malgaches. La mère pourrait être la sœur

de ses filles, le père ressemble à un icone du black is beautiful,

dans une superbe chemise violette.

A droite, un trio de joueurs de yam’s autour d’une piste tapissée de velours

orange. Le patron, tablier blanc, moustache drue et double menton, enseigne

avec un comparse des rudiments de stratégie à un ami commun.

Entre les deux, légère et affairée, la patronne dispense bons mots, sourires

et considérations climatiques (thermomètre à l’appui).

Tout ça paraît ordonné comme un tableau, un ballet ou une pièce de théâtre.

« Molly Malone's Irish Pub »

Les bistros savent des choses que nous ignorons. Ils connaissent les

réponses aux questions que nous refusons de poser.

Ce qui nous pousse à fréquenter des lieux ni privés ni publics, qui ne

ressemblant pas plus à nos salons qu’à nos rues. Les charmes nous lient à

leurs parquets usés, leurs devantures, leurs décorations si semblables dans

leurs différences. Pourquoi nous leur revenons toujours.

Nous sommes persuadés qu’ils sont notre création, notre œuvre familière.

Ouverts et imprévisibles, dociles et dangereux.

Certains barmen, certaines serveuses, ont entrevu la vérité mais préfèrent

se taire.

Les bistros, eux, restent muets comme des tombes.

« Le Diabolo »

Manger du melon.

Fumer des lights.

Aller à Prague.

Déplacer le

ventilateur.

Esquisser une danse.

Tirer des chaises.

Pousser des tables.

Passer le torchon.

Préparer les boissons.

Rappeler les eighties.

Jouer au billard.

Rester en retrait.

Claquer les billes.

Porter un anorak.

Prendre un quotidien.

Décortiquer les

actualités.

Sortir en famille.

Préférer la terrasse.

Commander pour tous.

Acheter du mousseux.

Payer le loyer.

Réchauffer la planète.

Attendre les orages.

Consulter ses

messages.

Chercher les toilettes.

Compter des centimes.

Saluer le patron.

Sourire au photographe.

Figer son intimité.

Accrocher les instantanés.

Afficher des secrets.

Affirmer ses choix.

Surplomber le monde.

« L'Ile de l'oiseau »

Les lettres qui disent oui, celles qui disent non, les mandats espérés, les

cartes par avion, les courriers manuscrits aux adresses tremblées, les

factures, les relevés bancaires, les félicitations vous avez peut-être

gagné et les colis au kraft chiffonné s’entassent dans les sacoches

de la bicyclette calées contre une jardinière.

Le facteur est au comptoir pour le rinçage de dalle de la mi-tournée et la

sauvegarde des traditions orales : l’été (pourri), les vacances (trop

courtes), la grande braderie (décevante, comme chaque année) tandis

qu’immobiles sur le vélo, les histoires de centaines d’habitants du quartier

attendent, jalouses, l’heure d’être racontées.

« Au Quai des bières »

Charlot est fatigué, il boit un demi en bout de bar, son melon vissé sur la

tête.

Charlot a un gilet brodé, il félicite la serveuse pour son balayage de

teinture rouge.

Charlot écoute de l’eurodance, il opine aux déhanchements et aux yodels de

miss Bucarest.

Charlot parle alsacien, il se fait resservir une bière pour fêter la fin

d’un long week-end de travail.

Charlot joue de la canne pour attirer les touristes, il en a plein les

pattes mais souffre sans bruit, comme pour rire. Il est artiste de rue et

comique populaire avant tout. Il est Charlie Chaplin.

« La Taverne des serruriers »

Dans un miroir, peintures pâles et murs blanc (rien). A la une, victoire

sportive sans surprise ni impact (rien). A la table voisine, conversations

closes et redondantes (rien). A la radio, soupe de charts U.S., beats

hip-hop, chanteuse rauque pulpeuse clonée (rien). Dans un coin, un fumeur

poseur dragouillant une conquête conquise, fumée bleue, grimaces cools

(rien). Translation d’une demi consommation, abandonnée par l’insignifiant

prédécesseur dont on a pris la place (rien sur rien).

Quelques euros dans la caisse, quelques milligrammes dans le sang, quelques

minutes disparues du temps, quelques contacts insignifiants, pour un

happening vain et vide de sens.

« L'Iliade »

Il fait gris sur Ithaque.

Ulysse fertile en ruse rumine dans les cuisines de son bar restaurant

désert, bribes d’aventures et petits soucis. Pénélope n’a cessé de prendre

du poids depuis son retour, il n’aurait pas dû mentionner Circé, lui faire

regretter ses courtisans, son célibat. Télémaque parti travailler à Berlin,

ses compagnons enrichis retraités en Floride, la solitude du marin en cale

sèche. Même le chien ne le reconnaît plus, ingrate créature frisée, petit

caniche à sa mémère.

Toutes ces batailles, toutes ces tempêtes pour en arriver là : plats du

jour, belotes digestives, télé réalité avant d’aller dormir.

« Le Schutzenberger »

Ils avaient dans l’idée d’en faire le dernier bar du millénaire. Un bunker

de béton cru, de verre dépoli et de chromes striés, posé sur la crête d’une

déferlante de l’Histoire. Puis la bombe est tombée.

De l’explosion est né un étrange et obscur labyrinthe, un bijou futuriste au

luxe aussitôt démodé. Des vitrines étoilées comme un pare-brise après le

crash, des piles maculées par les suies d’un incendie, des barmen fantômes

arpentant les salons déserts, des clients décalqués en cendres sur les

dossiers de fauteuils club.

Au loin, dans le champ des ruines, roulent les infrabasses d’un orage

nucléaire.

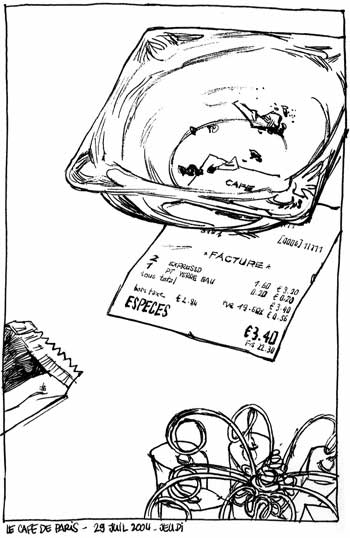

« Le Café de Paris »

Pendant qu’en Alabama les propriétaires terriens lynchaient des maraudeurs

Noirs, Josephine Baker faisait jouer une ceinture de bananes sur ses cuisses

nues aux bals nègres du Paris by night.

Ville moderne, ouverte et progressiste, où les drames du monde arrivent sous

forme d’échos lointains, sujets à plaisanteries, spectacles populaires et

abstractions philosophiques. La frivolité dissimule les rouages bien huilés

de la machinerie avide qui produit cet écran de fumée dorée et opaque. Rien,

jamais, ne pourra avoir d’importance.

Reflets monochromes. Dalles lustrées. Similicuir inaltérable. Chemises

immaculées. Clous dorés.

L’europop effleure à peine la conscience as the show does go on.

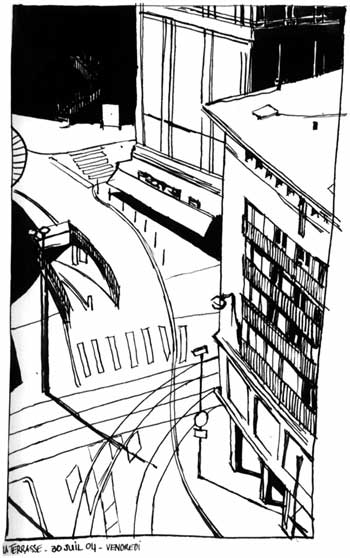

« La Terrasse »

- Vous déjeunerez avec Madame ?

- Non non. Faut changer, parfois.

- Ah, exactement. Je n’ai jamais dit le contraire.

La serveuse s’éclipse, le laissant attablé au sommet de son monde. Les toits

font à ses pieds un tapis de tuiles, de zinc, de vasistas et d’antennes,

d’où émergent une église gothique, des buildings bancaires, une tour

d’architecte médiocrement impressionnante.

Il fait l’apéritif à l’eau plate (un début de diabète) et profite d’un

instant de temps libre pour rappeler au bureau. Sa voix porte loin, ses

ordres font loi. Même au restaurant, il continue d’embrasser et contrôler

nos destinées.

« Flann & O'Brien Irish Pub » (Rome)

L’Interzone est un espace flou, rétif à toute cartographie, dispersé sur les

cinq continents. Il germe dans les quartiers touristiques des métropoles, y

croit à un rythme soutenu mais sans faire de bruit. On y retrouve les

produits standards (Coca et Marlboro Light, café long, bière hollandaise)

que l’on paye en dollar ou en euro.

Dans certains recoins de ce territoire triste et normalisé, on peut pourtant

dénicher des espaces en friche, où poussent des plantes incongrues et

mystérieuses : un numéro de L’Equipe maculé de Guiness, un flacon de

brillantine coagulée, un poème d’amour sur un billet cap verdien.

« Caffè Miani » (Rome)

Livré à lui-même dans le bar dont il a la charge dominicale, le jeune romain

carbure au café noir. Au bout du quatorzième ristretto, l’essentiel

de son self control a disparu : il sautille et playbacke sur la radio

locale, tapote d’un pouce tremblant d’hermétiques SMS, parle à son reflet,

la commissure des lèvres sursautant sous les flux et reflux de tics

faciaux.

S’il ne trouve personne pour sortir avec lui ce soir, il passera la nuit les

yeux braqués sur le plafond, frôlant la tachycardie et se demandant dans le

noir d’où lui est venue cette soudaine crise d’insomnie.

« Li Rong Caffè » (Rome)

Tables circulaires vert bouteille. Sol macadamisé, éclat ciré d’une chaussure. Plaque de fonte frappée d’un SPQR bimillénaire. Dalle blanchie, marmoréenne, d’une frontière de trottoir. Constellation de mégots oranges, d’aluminium aplati, voie lactée de cellophane, de mouchoirs. Epais pointillés de peinture jaune, frontière grumeleuse d’une place de parking. Transhumance de t-shirts pastel, faux reflets dans des vitrines de commerces ouverts, plaques de bois dans des vitrines de commerces condamnés. Pierre de taille sertie de dépôts noirs. Balcons rouillés, volets disjoints, peinture lépreuse. Treilles de terrasse, cimes d’arbustes urbains. Et le soleil, déjà haut, sublimant par nappes la touffeur de la ville.

« Le Griffon » (Etterbeek, Bruxelles)

Ils lui tournent le dos et ils boivent l’air de rien, comme si elle était

pas là, comme si elle était pas remarquable, cette cheminée. Belle grande

dame qu’elle est, capable d’accueillir une brochette de perdreaux ou un

sanglier tout entier, toute briquettée du dedans, ornée de colonnes en bois

et d’un mignon pare-feu noir frappé aux fleurs de lys.

Peut-être bien qu’elle a pas été utilisée depuis cinquante ans, probable

qu’elle tire plus grand chose dans ses conduits bouchés, mais c’est pas une

raison pour la snober ainsi, en s’envoyant des coups de coudes et des

blagues de caserne.

« Au Soleil » (Bruxelles)

Elle a un caribou en peluche accroché à son Eastpack, des sandales

compensées et des lunettes de secrétaire est-allemande qui la vieillissent

de vingt ans. Sa binôme, elle, se fait expliquer la carte ligne à ligne,

vérifiant les prix et ignorant froidement les avances d’un habitué

ventripotent qui tente d’attirer la paire dans ses filets.

Pour des jeunes filles seules, élevées aux préceptes de guides anxiogènes,

la prudence naturelle et le désir d’éviter les arnaques se changent

facilement en paranoïa aigüe.

Et paradoxalement, ce genre de spectacle semble rassurant, donnant soudain

au bar étranger un air de home sweet home.

« La Terrasse » (Etterbeek, Bruxelles)

Depuis trois générations, les tenanciers du bar-restaurant de la gare

d’Etterbeek sont fans de foot et de chanson rétro. La vingtaine de coupes en

fer blanc alignées comme à la parade et la sélection musicale d’un kitch

hors pair, font office de points de repère.

Le reste de la déco semble résulter d’un impossible choix, entre fastes de

pizzeria de littoral (maquette de bateau sculptée à la hache dans un

rondin), élégance rustique de bistro de quartier (photos de bambins, cartes

de vacances au soleil) et splendeur old school d’un boudoir à mémés

(incroyable revêtement de banquette façon tapisserie Empire).

« Taverne Greenwich » (Bruxelles)

Dans le grand hall Art Nouveau, on discute à mi-voix, parmi les froissements

de billets, les tintements de cuillers, les grincements de chaises et les

poc poc du bois poussé par le patron dans un blitz muet.

On vient au Greenwich pour méditer, pour écrire et pour rendre hommage au

point d’origine de la géographie terrestre en laissant grimper jusqu’aux

plafonds des volutes de fumée bleue. L’ombre de Magritte, assise au coin,

fume sa non-pipe et griffonne sur un sous bock le songe d’un

autoportrait.

Les pièces sont remises en place. Ne manque plus qu’un partenaire pour la

nouvelle partie.