« Net @ Café »

Elle fume le narguilé par-dessus le comptoir, rend l’embout au tenancier.

Ils échangent des vues sur la danse orientale, les bergers algériens, les

piercings, les jobs d’été. Elle termine une maîtrise de sociologie, fume des

Camel fortes, parle sans gêne de son enfance à Metz. Se laisse

draguer, mais de loin.

En plus des ordinateurs, l’étroit local est doté d’une bibliothèque de

livres d’occasion, d’une grosse machine à expressos et d’un rack à cartes

postales gratuites.

Tapotements des touches, râles de Kool Shen qui s’excite en fond sonore. Un

vélo est garé devant les toilettes.

L’horloge retarde de huit minutes.

« Pub Bartholdi »

Décor idéal pour une baston de bar, plein de recoins, de mobilier à démolir,

de degrés à dégringoler.

Exploser les bulbes des lampes western, cribler les ventilateurs de plafond,

transformer les balustrades en petit bois. Les verres suspendus pètent en

rafale, la bourre des coussins retombe au ralenti, les miroirs fissurent,

dégringolent ensemble. Coup d’extincteur dans la tronche, fauchage au

portemanteau, les serveurs se terrent, pitoyables, le méchant canarde en

sortant.

Souffle d’une grenade, flash, détonation. La porte des toilettes s’arrache,

la vitrine s’écroule.

La fumée est retombée. Notre héros, noirci et nonchalant, s’accoude au zinc

pour commander un whisky.

« Les douze apôtres »

La bière blonde, servie par demi-litres, est le liquide de refroidissement

préféré du touriste. Après avoir tourné sur un parvis chauffé à blanc,

surexposant quelques photos, il pose à l’ombre tiède du store son sac, sa

bedaine et sa moustache.

Plus il se désaltère, plus il paraît bronzer : un coup de soleil éthylique

progresse par plaques depuis les pommettes, gagne la calvitie lustrée, le

torse poilu qu’exhibe un polo déboutonné. A force de fraîcheur, il va crever

d’insolation.

La nouvelle pinte arrive, incandescente, et il l’accueille avec le sourire

las de ceux qui savent de quoi demain sera fait.

« Le Zurich »

Malgré les masques africains, l’artisanat du Maghreb et les paysages ruraux

alsaciens, nos bars populaires continuent de rêver d’Amérique. Pas celle de

W. ou de Wall Street, plutôt la réminiscence d’un Nouveau Monde déjà

ancien.

Le design fifties, le Hollywood du noir et blanc, les jazzmen aux pianos

laqués, les voitures dodues, chromées… Ces Etats-Unis qu’aime la France d’En

Bas, qui font autant partie de l’imaginaire national que nos régions, notre

immigration.

Cet hommage permanent, inconscient, est d’autant plus magique qu’il ne

réfère à rien outre-Atlantique – surtout pas à leurs cafés déclinés en

chaînes ou à leurs bars verrouillés, honteux.

« Le Longchamp »

Le bar a cette propreté irréprochable et neutre qu’ont inventé les chaînes

de fast food pour transformer des lieux de vie en lieux de passage. Peu de

décoration, un mobilier plaqué plastique, un sol carrelé en gris moucheté,

pour rendre les taches invisibles.

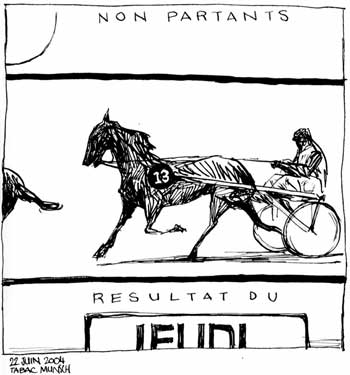

Un vrai PMU est tout entier tourné vers les courses. Il n’encourage ni aux

rencontres, ni aux polémiques de comptoir. Il reprend, en plus modeste, la

sobriété luxueuse des grands casinos, leur précision mathématique, leur

calibrage de roulettes neuves.

Une dizaine de chevaux galopent en banlieue parisienne. Sans eux, rien de

tout cela n’aurait de raison d’être.

« La petite lanterne »

Le dimanche, après le déjeuner, il descend l’escalier prudemment, son chien

Crème Brûlée dans les bras. Il traverse la rue sans regarder, va s’asseoir

dans son coin habituel. Il ramène un épais thriller financier qu’il pose sur

sa table et n’ouvre jamais.

Le chien sur les genoux, comme un matou ou un plaid, il contemple le zeste

au fond du verre, les fenêtres de son appartement estompées par les replis

de la pluie. Il a ciré ses chaussures, prend soin de lui un jour par

semaine.

Le bistro se remplit d’hommes seuls, qui s’ennuient avec lui en attendant la

nuit.

« Café Brant »

Ca ressemble à un club de gentlemen, un cabinet de curiosité et un hall de

manoir hanté. Trophées de chasse, reptiles empaillés, photos panoramiques

encadrés comme des huiles Renaissance, clarinettes aux clés étincelantes.

Les plafonds sont hauts et écarlates. C’est un cinéma des années 20 et un

paquebot redoré de frais.

Les soutes de la nef des fous ouvrent sur le monde : l’incroyable réseau des

caves rejoint celles du Café des Aventuriers (Tibidabo, Barcelone),

du Café Figaro (New York), du Café Café (Miraflores,

Lima)…

Un secret bien gardé, qu’ignoreront toujours les passagers en croisière,

affalés aux terrasses de l’entrepont.

« La Mésange »

Quand cette maison a été construite, le quartier était un village avec des

champs par-derrière, des écuries, une école communale.

Il n’y a guère que les très vieux pour se souvenir encore des bourbiers et

des bestiaux, pour connaître et raconter cette autre Histoire. Certains

voudraient maintenant soustraire la terre à l’appétit de la métropole. Un

combat d’arrière-garde, perdu depuis un demi-siècle.

La terrasse avance en pointe vers la chaussée, l’ancienne route pour

l’Allemagne, ouverte en deux par les travaux d’élargissement. De cette

presqu’île cloisonnée de vert, on peut observer la marche du temps et

prétendre ne pas y participer.

« Les Ponts Couverts »

C’est comme partout, un énième bar qu’aimerait bien avoir l’air, mais qu’a

pas l’air du tout.

On sent les efforts pourtant, la ficelle éculée de l’exotisme tout terrain,

de désir de mettre en valeur la salle commune tristounette, hall banal de la

grande foire aux pochards.

Les chapeaux orientaux, boîtes à thé, éventails et panoramas new-yorkais ne

font que rendre plus sinistre encore le mobilier en gros, les pokers

électroniques et le mauvais alcool.

A la radio, c’est Nostalgie, la station de toutes les débâcles. Les

Fab Four, geignards et consensuels, nous invitent à lâcher

l’affaire. Ouais. Let it be.

« Le 7e Art »

Après le film, ils s’attardent au bistro mitoyen.

Elle vide rapidement son micro jus de fruit, il creuse avec peine un demi de

blanche. Tous deux fument avec application, feignent l’indifférence. Ils

jouent aux adultes : panoplie de motard sur la chaise, piercing incongru

dans un visage enfantin.

Elle rit, se penche en avant. Il déplie la jambe sous la table, approche

invisible, frôlement. Valse-hésitation des amours débutantes.

Leur attirance mutuelle crève les yeux. On voudrait le leur dire, les jeter

l’un contre l’autre. Ca viendra bien assez tôt. A cet instant précis, ils

sont heureux. Et ils le savent.

« La Cannelle »

Les consignes d’urgence sont les suivantes : donnez l’alarme, brisez la

vitre, avancez pliés en deux, attaquez le feu à sa base, gardez votre sang

froid, au signal sonore fermez portes et fenêtres, suivez les flèches

vertes, n’utilisez pas l’ascenseur, dirigez-vous vers le point de

rassemblement, appelez les pompiers, le samu, les services de sécurité et/ou

leurs responsables, la gendarmerie et/ou l’hôpital, précisez la nature de

l’accident, blessures, asphyxie, brûlures.

Sachant que le local fait 45 mètres carrés et que les urgences hospitalières

sont à 1 minute à pied, calculez les chances de survie des 5 personnes

présentes (en %).

« Le Scala »

au ras des plafonds perforés, des crocos métalliques aux ailes lacunaires

croquent les bouquets torses des halogènes en fleur

pays d’Oz – houblon sec – un soleil crépon officie aux autels des temples

culturels – les théâtres brasseries – les boutiques ruinées des rétameurs de

peau

affamées, les tireuses ploient, menacent de leurs canules lustrées les

galettes rousses de stammtischs en bois brut

épreuve grouillant de vert – clignotements spectraux – souvenirs vif argent

– échos sonars lointains de dieux celluloïds

croassements d’acier – nitescence pétrole – cantiques à trois voix des

apôtres en cercles

les vautours hiératiques pelliculent de noir

et Judas à l’estrade entonne un hymne slave

« Le Gayot »

En plein soleil, sur la place, les chevelures dorées, les bras nus et roses contre le mélaminé, les créoles d’argent qui cueillent les regards, les mâles affalés, jambes écartées, visages barrés par des solaires hors de prix, la grande exhibition des portables, des montres d’aviateur, des tatouages tendances maoris, les réunions fortuites de barbies en taille basse, de plasticiens baroudeurs et de fumeurs chics aux sèches longues comme des mains de pianistes, la grotte sombre du bar saturée d’échos brit pop, où Johnny Walker lève la bottine, moulé figé pour les siècles à venir dans sa randonnée de dandy alcoolique.

« Le Marché Bar »

Une Leïla de six ans fait la guenon au sommet d’un tabouret, essuyant sans

broncher les remontrances de grand-parents faussement courroucés.

Plus loin, une tablée d’étudiants en rupture de cursus s’arsouille au petit

blanc, échauffement de rigueur pour la nuit de solstice. Un chevelu lancé

dans une partie de Scrabble en solitaire attire l’attention d’un

grisonnant à béquille : les deux hommes portent la même chemise, échangent à

mi-voix de doctes considérations stratégiques.

Au fond, dans la réserve ouverte, la patronne emplit des caisses de

bouteilles consignées. Elle dégage la piste en prévision du premier coup de

feu de l’été.

« Tabac Münsch »

Dans quelques semaines, l’unique bar-tabac de la ville sera fermé.

Les acheteurs débarrasseront les étagères de l’arc-en-ciel de lights, de

milds, de longues, de menthols et de fumer tue. Le présentoir des boîtes à

cigares seront fourgués à Emmaüs, l’évier incongru désencastré du mur avec

sa tripaille de tuyauterie. Vitres et vitrines seront lessivées, les

règlements du pari urbain chiffonnés au fond d’une benne à papier.

Ils installeront à la place une galerie d’art chic, un magasin de vêtements

en chanvre biologique ou un traiteur nippon à emporter. Les dimanches et

jours fériés, le fumeur en manque trouvera porte close.

« Café Rohan »

Les bistros chics, comme les PMU, les troquets de banlieues et des buffets

de gare, suivent des règles tacites, des canons stricts qui rendent possible

leur identification. Ces mises en scène, si elles trahissent un certain

manque d’audace, sont très utiles pour regrouper en un même lieu une classe

sociale homogène.

Pour ouvrir un troquet bourgeois, il faut ainsi réunir : un barman jeune et

dynamique, une serveuse exotique, des œuvres d’art contemporain

(décoratives, pas du Damien Hirst), des lampes aux tons chauds, de la lounge

basboostée, des installations florales ikebana, du cuir bordeaux, du chrome

et du parquet flottant.

« Le Sulky »

Les poutres dressées au milieu de la salle ont été taillées au milieu du

18ème siècle.

Elles sont toutes grêlées d’impacts, fendillées par la pression et les

variations d’humidité. Quatorze couches d’enduit, de peinture et de verni

roux les ont assombries au fil du temps. De gros clous à têtes rondes,

enfouis sous la surface, soutenaient une ardoise il y a cent ans. Une

colonne ouvragée installée en 1920 fait une maigre béquille de fonte aux

vieilles dames de bois brut.

Elles ont été strasbourgeoises, françaises, allemandes, françaises.

Aujourd’hui, elles écoutent les ragots internationaux au top 50 de la 6.

« La Stub »

Les hommes, la vie en couple, l’amour : deux jeunes amies s’approprient des

lieux communs, les alignent, les répètent jusqu’à sentir leur conscience

claire. Deux clients, plus loin, téléphonent côte à côte, usant d’un

audacieux subterfuge moderne pour papoter en toute discrétion.

Derrière eux, un Américain pontifie, tonitrue au-dessus du brouhaha. Il boit

du Fanta avec sa choucroute et ferait sans doute mieux de ne pas

attirer l’attention… Quelques chiffres aboyés, vantant ses futurs

partenariats en Chine et les brassées de dollars qu’il va engranger. Puis il

se met à parler français.

C’est un autochtone bilingue, bruyant et prétentieux, embarrassant.

« Fly Away » (Aéroport de Francfort)

Le soleil se lève au-dessus d’une version propre du Dôme du Tonnerre,

plaques de verres rivetées sur maillage de poutres courbes. On se croirait

figurant dans un film de SF ou une pub pour Internet des années 90.

Tables en simili-marbre pour clients en jet lag, barbelés aériens

anti-pigeons, web lounge, affichages digitaux, escalators en abyme,

passerelles, plates-formes, le tout récuré de frais, lisse et désinfecté

comme un rêve de contrôleur qualité. Des piles de Financial Times

tièdes attendent sur un présentoir à roulettes.

La maquette d’ovni astounding stories grandeur nature fait fonction

d’autocritique, pointe de second degré furieusement tendance.

« Barril 1800 » (Ipanema, Rio)

Dimanche matin, début d’hiver. La terrasse donne sur la plage : route fermée

pour le jour du Seigneur, Atlantique en dégradé, semis d’îlots escarpés

piquetés de palmiers.

Cariocas et touristes farnientent avec application. Eau de coco sous

parasols, défilé de pectoraux dorés et de ventres plats. Quelques sportifs,

exhibitionnistes et court vêtus, courent un marathon côtier.

Il paraît que Paulo Coelho, bronzé et barbu, traîne ses guêtres dans le

coin. Il paraît aussi que le Christ géant qui bénit la ville attend que ses

habitants se mettent au boulot pour les applaudir. On dirait que ce n’est

pas pour aujourd’hui.